電話リレーサービスの「手話リンク」に期待 =トップと現場の声を聞く

電話リレーサービスの「手話リンク」に期待

音声電話の利用が難しい住民向けに、行政窓口に手話で通話できる「手話リンク」が2025年4月にリリースされた。一般財団法人日本財団電話リレーサービスが提供する「電話リレーサービス」の仕組みを自治体や企業の問い合わせ窓口用に設定したシステムだ。アクセシビリティ向上につながるため、住民サービスの改善策として期待されている。手話に関する環境整備が進んでいる鳥取県と大阪府東大阪市が既に取り入れた。手話普及の先頭に立ってきた鳥取の平井伸治知事に思いを語ってもらうとともに、東大阪市に現場での導入の実態を聞いた。

「地域文化も変わった」―平井鳥取知事

鳥取県 平井 伸治 知事

平井知事は青年時代から手話になじんできた。大学時代に日本赤十字のボランティアをした時、手話によるコミュニケーションを目の当たりにして「視覚言語は便利だ」と実感した。1984年に自治省(現在の総務省)に入り、兵庫県庁に出向した際も地元の手話スクールに参加した。

こうした経験が、鳥取県知事として県の将来ビジョンをつくる際の素地になった。聴覚障害者の要望も踏まえ、2008年策定のビジョンに「県民に手話がもっと身近なものとなるような環境整備を進める」という内容を入れ込んだ。

当時、国や自治体に手話を言語として位置付ける動きは活発ではなかった。この状況に「自治体から突破口を開きたい」という全日本ろうあ連盟や日本財団などの意を受けた平井知事は「手話言語条例」づくりを進めた。条例は13年に可決されたが「これを単なる空箱にしてはいけない」という知事の信念の下、さまざまな施策を打ち出した。教育現場で、すべての児童・生徒に手話を学ぶ機会を提供するため、教材作成や講師派遣も始まった。知事は「鳥取県の地域文化は、恐らく条例で変わったと思う」と振り返る。

「行政サービスとして当然」

県の情報にアクセスする際、住民はホームページ(HP)を頻繁に利用する。そこに手話リンクの専用のリンクが載っている。知事は「(手話を生活言語とする)住民が問い合わせしたくなったとき、手話リンクがあるだけで安心感が生まれる。大変ありがたい」と行政サービスとしての重要性に言及する。「(行政に)ちゃんとつながって(誰でも)コミュニケーションできることが、これからの時代に絶対必要だ。そういう意味で他の地域に先駆けようと考えた」と語る。デマや災害時の誤情報があふれる中で、HPを見れば「正しい情報に基づいて動けるようになる」(平井知事)。HPに手話対応の「入り口」があれば情報格差を無くすことにもつながるわけだ。 利用者だけでなく、庁内でも「職員に何の抵抗感もなく、行政サービスとして当然だということになってきた」と胸を張る。

手話リンクについて知事は「県が(新しいことにリスクを恐れず挑戦する)ファーストペンギンになった」とにっこり。「時代が求めていた。こういう便利なツールが生まれたので、社会全体で活用してもらえるようになってほしい」と願っている。

選択肢を拡大=東大阪市

東大阪市は、1970年代に市内の福祉事務所に手話ができる職員を置き始めるなど、早くから聴覚障害者への対応を進めてきた。現在は市民サービス向上のため、窓口に来る必要のない電子申請の仕組みも整えている。これらをつなげた取り組みの一つが「手話リンク」だ。6月に全国の市区町村で初めて導入した。障害施策推進課総括主幹の小山大樹氏は「これまで窓口に来てもらった時間を市民に返すという方針で取り組んでいる」と説明する。

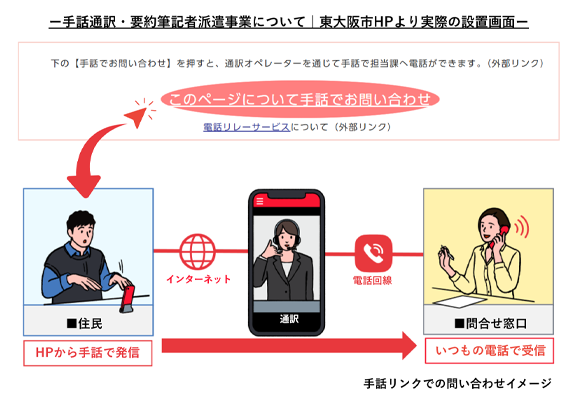

日本財団電話リレーサービスから手話リンクを紹介された時、小山氏は「コスト面など導入のハードルは高くない。市民サービスも充実すると直感的に感じた」と話す。そこで、まず障害施策推進課が担当する手話通訳・要約筆記者派遣事業の窓口に導入することにした。市HPの同事業のコーナーに「手話でお問い合わせ」と記した手話リンクの「入り口」を設置。同課の井上青空氏が「目立つようにした」と話すように字体も大きくして赤い楕円(だえん)で囲った。

東大阪市 福祉部 障害者支援室 障害施策推進課

総括主幹 小山 大樹(左)と職員 井上 青空(右)

情報格差の解消に重要

東大阪市 福祉部 障害者支援室

障害施策推進課 課長 手嶋 達也

これまで市は聴覚障害者向けのサポートをしてきた。その柱の一つである手話通訳派遣事業を利用する場合、聴覚障害者は福祉事務所を通して予約し、一緒に来庁する。ただ、これには調整に手間も時間もかかる。一方で、手話通訳は不足気味だ。加えて、利用するのも高齢者が多いのが実態で、情報の広がりを欠き、若者による手話通訳の派遣依頼は進まない。

障害施策推進課長の手嶋達也氏は「(派遣事業に)少し使いづらい面があった」と分析。若者にも伝わりやすく、使いやすい新たな仕組みとして、オンラインによる手話リンクに注目した。

簡単な照会や相談であっても、聴覚障害者は電話が難しいため、市役所に行く必要があったが、手話リンクを使えば窓口に出向かなくても、電話で用事を済ませることができる。それだけでなく、事前に市役所との相談や必要書類の確認を手話リンクで済ませ、対面が必要なときだけ手話通訳が同行するパターンも考えられる。手嶋氏は「こういう方法も選べるため、(手話リンクを)使ってほしい」と選択肢の拡大を喜ぶ。

障害施策推進課は今後、住民票や税の証明書など、問い合わせが多い部署での採用を促す予定だ。小山氏は手話リンクを「聴覚障害者の社会参加を促進し、情報格差を解消する上で重要な役割を果たす」と評価。「導入が進み、より身近なサービスになってほしい」と将来を見据える。

転載元

- 記事

電話リレーサービスの「手話リンク」に期待=トップと現場の声を聞く

(iJAMP時事通信社, 2025/9/1)